本文

国史跡 烏土塚(うどづか)古墳

| 区分 | 史跡/古墳 |

|---|---|

| 員数 | 1基 |

| 所在 | 平群町春日丘 1丁目-4 |

| 所有 | 日本国・平群町 |

| 指定 | 昭和46年 7月30日 |

| 時代 | 古墳時代後期 |

| その他 | 指定面積 国有地 376.00平方メートル 町有地 3192.68平方メートル |

竜田川の西岸、南北方向の独立丘陵に築造された北面する前方後円墳。墳丘は全長60.5m、後円部径35m、高さ約9m、前方部幅31mあり、平群谷最大規模の古墳。墳丘は一段築成で葺石はなく、墳頂寄りに1.5~2m間隔で円筒埴輪を並べていたらしい。墳丘西裾では幅約2mの小規模な周溝が確認されている。

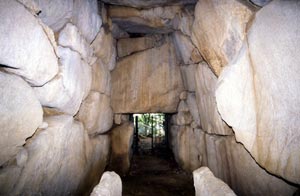

主体部は南に開口する両袖式の横穴式石室。西北西800mの石床神社付近(越木塚)から運ばれた巨石を用い、奥壁と前壁は垂直に、両側壁はやや持ち送られて積まれいる。

石室は、玄室長6m、幅2.8m、高さ4.3m。羨道長8.2m、幅1.6~1.9m、高さ2mあり、玄室幅に比して高さのある石室構造である。玄室奥側の天井石は特に大きく、玄室長の75%を一石で縦方向に架構している。

玄室(げんしつ)中央と羨道(せんどう)奥寄りに二上山白色凝灰岩(ぎょうかいがん)製の組合家形石棺が納められ、玄室の周囲より金銅装馬具・銀装太刀等の武具・四獣鏡・須恵器・土師器等の副葬品が出土し、立体的な副葬品配置が確認されている。また、石室前庭部付近で須恵器子持ち器台・巫女(みこ)形埴輪・形象埴輪・須恵器(すえき)大甕(おおがめ)などがまとまって出土しており、石室閉塞部分における埴輪と須恵器を用いた墓前祭祀の様子が明かとなった。

烏土塚古墳の保存問題が、平群町文化財保護条例の制定、平群史蹟を守る会の創設の契機となっており、烏土塚古墳の保存整備が、平群町の文化財保護行政の原点となっている。

石室内の組合家形石棺を保護するため、石室を玄門部分で施錠しており、鍵は教育委員会(平群町役場内)で管理、貸し出ししている。(閉庁日は要予約)

貸し出し方法はこちら